大體積混凝土的振搗:應采取振搗棒振搗;在振動初凝前對混凝土進行二次振搗,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平鋼筋下部生成的水平和空隙,提高混凝土和鋼筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出現裂縫,減少內部微裂,增加混凝土密實度,使混凝土抗壓強度提高,從而提高抗裂性。養護法分為:保溫法和保濕法大體積混凝土澆筑完畢后,應在12小時內覆蓋和澆水,采用普通硅酸鹽水泥的混凝土養護時間不得少于14天;采用礦渣水泥、火山灰水泥的混凝土養護時間不得少于21天。裂隙的控制:一優先選用低水化熱的礦潭水泥混凝土,并適當使用緩凝減水劑;二在保證混凝土設計等級前提下,適當降低水灰比,減少水泥用量。三降低混凝土入模溫度,控制混凝土內外溫差;四及時對混凝土覆蓋保溫、保濕材料;五可在基礎內預埋冷卻水管,通入循環水,強制降低混凝土水化熱產生的溫度。六在拌合混凝土時,摻入適量的微膨脹劑或膨脹水泥,使混凝土得到補償收縮,減少混凝土的溫度應力。七設置后澆縫隙。八可采用二次抹面工藝,減少表面收縮裂縫。混凝土預制樁打樁施工方法通常有:錘擊沉樁法、靜力壓樁法及振動法,前兩種應用普遍。鋼筋混凝土灌注柱可為鉆孔灌注樁、沉管灌注樁和人工挖孔灌注柱等。對跨度不小于4米的現澆鋼筋混凝土梁、板、其模板應按設計要求起拱;無具體要求,起拱高度應為跨度1/1000鋼~3/1000木

鋼筋代換原則:按等強度代換或等面積代換。連接方法有焊接、機械連接和綁扎三種。板、次梁、與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋居中,主梁的鋼筋在下;當有圈梁或墊梁時,主梁的鋼筋在上。框架節點處鋼筋穿插十分稠密時,應特別注意梁頂面主盤間的凈距要有30MM,以利澆筑。

泵送混凝土配合比設計,坍落度不低于100MM,外加劑主要有泵送劑、減水劑和引氣劑。在施工縫處繼續澆筑混凝土時,應符合4規定一已澆筑的混凝土的抗壓強度不小于1.2N/MM2;二在已硬化的混凝土表面,應清除水泥薄膜和松動石子以及軟弱混凝土層,并加以充分濕潤和沖洗干凈,且不得積水;三在澆筑前,宜先在施工縫處鋪一層水泥漿(可摻適量界面劑)或與混凝土內相同的水泥砂漿。四混凝土慶細致搗實,使新舊混凝土緊密結合。填充后澆帶,可采用微膨脹混凝土,強度等級比原結構強度提高一級,并保護至少15天的濕潤養護。后澆帶接縫處按施工縫處理。混凝土(與大體積不同)的養護采用覆蓋澆水,對硅酸鹽、礦渣硅酸鹽凝土,不得少于7天,對摻有緩凝劑外加劑礦物摻合料或有抗滲性標的,不得少于14于,采用塑料薄膜布包裹養護時,其外表全部應覆蓋包裹嚴密,并應保護塑料布內有凝結水;采用養生液養護時,應均勻噴刷在外表面,不得漏噴刷;在已澆筑的混凝土強度未達到1。2n/MM2以前,不得在其上踩踏或安裝模板及支架。

砌筑方法有“三一”砌筑法(一鏟灰、一塊傳、一揉壓)、擠漿法(鋪漿法)、刮漿法和滿口灰法四種。加氣混凝土墻上不得留腳手眼。每一樓層內的砌塊墻應連續砌完,不留接槎。必須留槎時,應留斜槎。

鋼結構的連接方法有焊接、普通螺栓連接、高強度螺栓連接(分為最廣泛采用的基本形式的摩擦連接和張拉連接、承壓連接三種)和鉚接等四種。鋼結構涂裝按涂層厚度分為B、H兩類,B類雙稱鋼結構膨脹防炎涂料,厚度2~7MM,耐火極限可達0。5~2小時,H類,又稱鋼結構防火隔熱涂料。厚度一般為8~50MM,耐火極限可達0。5~3小時

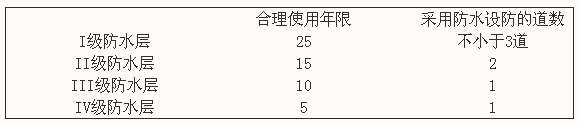

屋面防水等級

屋面防水應以防為主,以排為輔。

室內防水施工環境應符合防水材料的技術要求,并宜在5攝氏溫度以上。施工流程為防水材料進場復試→技術交底→清理基層→結合層→細部附加層→防水層→試水試驗。試水檢查:防水層施工完成后,應進行蓄水、淋水試驗,觀察無滲漏現象后交于下道工序。設備與飾面層施工完畢后還應進行第二次蓄水試驗,達到最終無滲漏和排水暢通為合格,方可進行正式驗收。

吊頂起拱9~27MM,吊頂工程由支承部分(吊桿和主龍骨)、基層(次龍骨)和面層三部分組成。吊桿距主龍骨端部距離不得大于300MM。大于則增加吊桿,當吊桿長度大于1500MM時,應設置反支撐。當吊桿與設備相遇時,應調整并增設吊桿。吊頂工程應對下列隱蔽工程項目進行驗收:一吊頂內的管道、設備的安裝及水管試壓;二木龍骨防火、防腐處理;三預埋件和拉結筋;四吊桿安裝;五龍骨安裝;六填充材料的設置。龍骨安裝的立面垂直允許偏差3MM,表面平整則為2MM。